| 特邀专家简介 |

Jean-Claude Ruano-Borbalan

法国欧洲教育与社会政策研究所所长,法国国立科学技术与管理大学(CNAM)教授,社会技术与科学调解主席,HT2S 社会技术科学史实验室主任(UA 3746),法国国立科学技术与管理大学国家创新教学团队主任,法国国立科学技术与管理大学546 Abbé Grégoire 博士生学院管理团队成员、Hesam 大学博士生学院办公室成员,巴黎一大/法国国立科学技术与管理大学硕士学位联合主任。研究领域:公共研究和创新政策分析,创新理论的创建和定义过程(管理或工程论述),科学知识生产和转移等。

| 对谈嘉宾简介 |

鲁睿

环境与建筑艺术学院副院长、教授、硕士研究生导师;中国建筑文化研究会装饰艺术与科技委员会副会长、中国建筑学会园林景观分会理事、中国室内装饰协会设计教育专家库专家;德国哈勒美术学院访问学者、卡鲁斯奎尔ZKM媒体中心访问学者。

| 学术策划简介 |

孙奎利

历史建筑保护工程系主任、副教授、硕士研究生导师;2012年毕业于天津大学城市规划与设计专业,获工学博士学位;2016年意大利佛罗伦萨大学建筑学院访问学者;2019年清华大学建筑学院访问学者。

| 活动主持简介 |

王翰涛

天津大学建筑学院博士研究生,中国文化遗产保护国际研究中心研究助理,研究方向:近代法国在华建筑遗产、福建近代城乡建筑。

| 讲座内容介绍 |

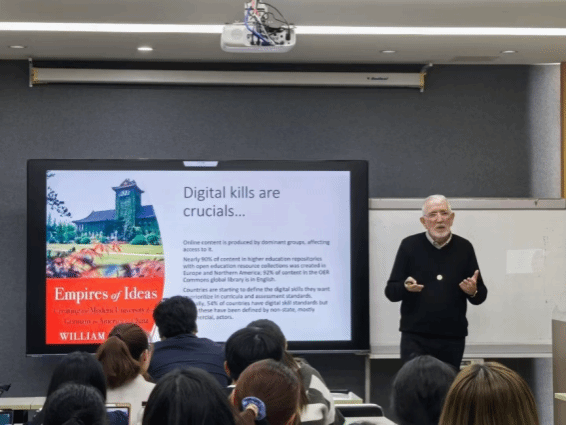

Jean-Claude Ruano-Borbalan教授首先提出了一个问题:“人工智能、教育和工业:技术会扰乱社会吗?(AI, Education & industry: will technology disrupt society ?)”;接着从技术和教育(Technologies and Education)、“教育”这个词代表什么?(What does the word 'education' stand for?)、教育与行业的联系(Links with industry)、从人工智能革命到新的人文主义(From AI «revolution» towards a renewed humanism)四个方向做了细致入微的阐述。Jean-Claude Ruano-Borbalan教授通过风趣幽默的演讲,和同学们一起探讨了AI相关的诸多问题,呈现了一场精彩纷呈的学术盛宴。

| 活动现场 |

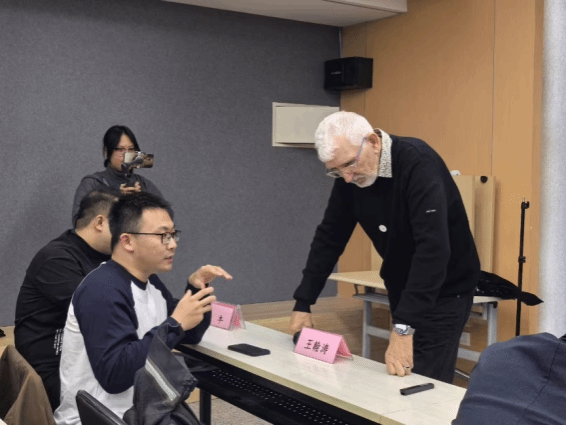

| 交流解惑 |

问题:比如说我们在做设计的时候借助网上的照片和案例会更快完成方案,但这会限制我们的想象力,我们会有一种冲动去抄袭,复制。我想知道将来是否有一天科技能够以某种形式真正融入教育,激发创造力,理性思维或者等等,这种形式是什么?

回答:这是一个很重要的问题,其实最关键的点是人的主观能动性,我们要学会去将人工智能的科技看作一种创作的新手段,而不是省去思考的工具,科技的引入不仅是工具的赋能,更重要的是它能够创造出一种全新的学习方式,激发学生的思维潜力和创造性。理性思维和创造力并非对立,它们可以在科技的支持下实现互相促进,未来的教育很可能会越来越注重这种平衡。

问题:我注意到您的ppt中有一页的标题叫“AI不能做…”,其中您把“机器不能理解它所处理的内容”放在了第一条,我想问的是机器在理解和思考方面的具体限制是什么,是算法、数据处理方式还是其他原因导致的?

回答:这是一个非常值得思考的问题,你问的是具体的,准确的限制。好,让我们来详细的探讨一下。

首先,我把它放在第一位是因为它是一个本质上的问题,从本质上来说,机器没有像人类一样的意识。它们是通过代码和数据来运作的。

一方面,机器难以真正把握语义的深度和广度。比如,它们可以识别出文本中的词汇,但是对于一些隐喻、双关或者具有文化内涵的表达理解起来很困难。就像诗词中的意境,机器很难体会其中的情感和深层意义。另一方面,目前的算法大多是基于预先编程的规则或者从大量数据中学习到的模式,所以机器通常只能在预先设定好的规则和模型范围内进行推理。例如,在面对一个全新的、没有在训练数据中出现过的逻辑问题,机器可能会束手无策。

同时,机器没有自主的好奇心去探索新的知识和理解。它们不会像人类一样因为好奇而主动去挖掘事物背后的原理。它们只是被动地处理输入的数据,很难去主动的地进步,拓宽自己的眼界。但是如果你要问我这些技术局限突破后机器有没有可能理解它所处理的问题,我要告诉你们的是,有的。以前我们也许可以大声说,不可能。但随着科技发展文明进步,这件事的可能性将越来越大。我想说的是,限制也是潜在的可能性,因为有限制我们才知道要突破什么,有了突破才能有新的可能。限制与可能是并存的,这就是我的回答,感谢提问。

问题:教授您好,我想请教您,作为大学生,在人工智能日益发达,能够快速帮助人类解决问题的当下,会不会对大学生参与就业产生负面影响呢?

回答:同学你好,我认为人工智能虽日益强大,但不会对大学生就业产生负面影响。它虽取代部分简单工作,但同时创造了如算法工程师、AI训练师等新岗位。而且促使教育革新,培养大学生新技能。人类拥有不断学习不断创造的优秀特质,AI永远不能完全代替人类。作为大学生,只要积极适应变化,就能在新环境中找到合适就业机会。

问题:AI经过了这么多训练,但是教授你却说它从来没有能做出一个好的艺术作品,它的创造力也永远不会超过人类。既然这样,我想问AI是不是就是一个“草台班子(conspiracy)”呢?

回答:一如既往,技术既不是完全好的,也不是完全坏的,它是两者兼有的,就像历史上的所有技术一样。举个例子,就像你开车到路上去,你有摄像头(camera),那你会很安全,这很好。但如果没有摄像头,你会更自由,这也很好。你所谈论的人工智能可能也是如此。无论如何,这取决于谁在使用谁在控制它。就像我们刚刚经历的那场选举,这没有唯一的答案,形容成阴谋(conspiracy)不是理解这些表象的好方法。应该说,这不是阴谋,因为它没有“幕后黑手”。

问题:如何对人工智能保持批判性思维?

回答:一种方式是教学和学习。我让学生们进行人工智能活动等教学,给我一些写作材料,我们讨论一下文档中的内容。这是真的吗?它们是否可靠?它们如何能够可靠?所有的证据都是好的证据吗?参考文献在哪里?所以我让他们学习。我试着让他们学会如何进行批判性思考。批判是一种态度。要记住,人工智能仅仅是一个工具。我们必须像这样思考和讨论。它不是上帝,它是一个工具。

— 执行组织 —

学术活动: 历建大讲堂

学术策划: 鲁睿 孙奎利

学术主持:孙奎利 王翰涛

活动组织:娄紫桐、李宇杰、王瑞缘、陈泉至、徐诗城

-主办单位-

天津美术学院环境与建筑艺术学院

历史建筑保护工程系

-指导单位-

天津美术学院教务处

天津美术学院科研与研究生处

-支持单位-

天津大学建筑学院

天津大学中国文化遗产保护研究中心

北京林业大学艺术设计学院

北京建筑大学建筑与城市规划学院

天津市城市规划学会公共艺术委员会

天津市南开区民间文艺家协会